Wir erhalten eine 3-fache SNB-Ausschüttung von 67.5 Mio.

Telebasel: Zur Finanzlage in den Gemeinden, ein Interview!

Heftig waren die Diskussion in der Landratsdebatte im Dezember 2024 anlässlich der Beratung des Budgets und des Finanzplans (AFP 2025 - 2028). Sollte nach zwei Jahren ausgebliebener SNB-Ausschüttung eine 2-fache Ausschüttung für die kommenden Jahre budgetiert werden oder nicht?

Eine einfache Ausschüttung beläuft sich auf rund 22.5 Mio., eine zweifache auf 45 Mio. pro Jahr.

Letztlich liess der Landrat die vom Regierungsrat vorgeschlagene Budgetierung und damit eine zweifache SNB-Ausschüttung von 45 Mio. im Jahr 2025 stehen. Ganz zu recht, wie sich nun aus Sicht des Regierungsrates nicht unerwartet bestätigt. Für das Jahr 2025 wird es gar zu einer 3-fachen Ausschüttung kommen, also 67.5 Mio. Das entspricht sogar 22.5 Mio. mehr als budgetiert.

Das entlastet zwar die Schuldenbremse, mehr aber auch nicht. Das Budget-Jahr 2025 hat erst gerade begonnen und es können noch viele äussere Umstände auf die spätere Rechnung 2025 einwirken.

Und klar ist auch: Die vom Regierungsrat budgetierten Entlastungsmassnahmen von 393 Mio. auf die nächsten 4 Jahre (2025-2028) müssen nach wie vor zwingend umgesetzt werden.

Kanton und Gemeinden stehen immer wieder gleichermassen vor finanziellen Herausforderungen. Dazu gehört auch die Aufgabe, Bilanzfehlbeträge (Überschuldung) in den Gemeinden innert einer Frist von

5 Jahren abzutragen.

Die Problematik eines Bilanzfehlbetrags darf nicht unterschätzt werden. Dazu ein Beispiel: Besteht ein Bilanzfehlbetrag von beispielsweise 1.5 Millionen und muss dieser innerhalb von 5 Jahren abgetragen werden, so müsste diese Gemeinde während 5 Jahren:

- Durch Sparmassnahmen und/oder Steuererhöhungen eine

ausgeglichene Rechnung erreichen

und zusätzlich - einen Überschuss von regelmässig 300'000 Franken pro Jahr erreichen.

Dass dies unendlich schwierig ist, dürfte allen klar sein. Also gilt es, rechtzeitig zu handeln.

Revision des Abgeltungssystems im Asyl- und Flüchtlingsbereich

Der Regierungsrat hat entschieden, das Abgeltungssystem im Asyl- und Flüchtlingsbereich zu pauschalieren und die Bundessubventionen nach einem prozentualen Verteilschlüssel direkt auf die Gemeinden zu verteilen. Berücksichtigt werden neu die Aufnahmequote in den Gemeinden, und das System ermöglicht eine zusätzliche Abgeltung von Risikofällen. Ziel ist auch, die Gemeinden administrativ zu entlasten.

Der Regierungsrat hat per 1. Januar 2025 Änderungen in der kantonalen Asylverordnung (kAV) und der Sozialhilfeverordnung (SHV) erlassen. Sie betreffen die Anpassung des Abgeltungssystems und die Ergänzung des Zuweisungsprozesses im Asyl- und Flüchtlingssystem. Die Systemanpassung wurde grossmehrheitlich von den Gemeinden und Verbänden begrüsst.

Abgeltungssystem berücksichtigt Lastenverteilung und bietet Anreize

Neu wird das Abgeltungssystem im Asyl- und Flüchtlingsbereich vereinheitlicht und pauschaliert. Die Bundessubventionen werden neu nach einem prozentualen Verteilschlüssel direkt auf die Gemeinden verteilt. Gemeinden mit überdurchschnittlich vielen Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich erhalten so eine höhere Abgeltung als Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Fallzahlen. Gemeinden, die dem Bund oder dem Kanton Erstaufnahmeplätze zur Verfügung stellen, werden besonders berücksichtigt. Für kostenintensive Risikofälle wie etwa eine schwere Erkrankung oder Heimunterbringung erfolgt eine zusätzliche Abgeltung.

Das neue Abgeltungssystem ist in der aktuell und auch künftig hohen Belastung von Kanton und Gemeinden begründet. Gemeinden sind unterschiedlich belastet, kostenintensive Einzelfälle sind unterschiedlich verteilt, und einige Gemeinden sind durch Bundes- oder Kantonsunterkünfte zusätzlich belastet. Dies wird im neuen System berücksichtigt. Das neue System bietet auch einen Anreiz, damit die Gemeinden wieder ausgeglichener ihrer Aufnahmepflicht von 2,6 Prozent nachkommen.

Administrative Entlastung der Gemeinden

Dank der Pauschalierung müssen Gemeinden Kosten nicht mehr für jeden Einzelfall gegenüber dem Kanton geltend machen, was die Abrechnungsschritte deutlich reduziert.

Im Weiteren wird das Verfahren bei Zahnarztkosten angepasst: Die Gemeinden erhalten einen grösseren Spielraum, bei welchen Fällen sie vorgängig zu einer Kostenübernahme eine Plausibilitätsprüfung vornehmen müssen. Zudem wird neu die Sprachförderung von Asylsuchenden im erweiterten Verfahren eingeführt. Damit wird eine Lücke im Integrationsbereich geschlossen.

Mehr Planungssicherheit durch ergänzenden Zuweisungsprozess

Die Zuweisung von Personen an die Gemeinden erfolgt weiterhin gemäss geltender Praxis, also erst dann, wenn die Gemeinden dem Kanton Aufnahmeplätze melden. Wenn der Kanton über ein Erstaufnahmeheim verfügt, kann den Gemeinden neu eine Zuweisung angekündigt werden, bevor sie tatsächlich erfolgt. Ziel ist, den Gemeinden ausreichend Zeit und Planungssicherheit zu ermöglichen, um eine bedarfsgerechte Unterkunft und Unterstützung zu organisieren. Diese Möglichkeit steht aktuell zur Verfügung.

Quelle: www.bl.ch

Teuerungsanpassung des Grundbedarfs in der Sozialhilfe

Der Regierungsrat passt die Höhe des Grundbedarfs in der Sozialhilfe der Teuerung an. Die Anpassung erfolgt im Rahmen der automatischen Teuerungsanpassung des Sozialhilfegesetzes. Die Teuerungsanpassung wird auf den 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt. Der Grundbedarf für eine Einzelperson wird dabei von 1'031 Franken auf 1’061 Franken angehoben.

Der Bundesrat hat am 28. August 2024 beschlossen, die AHV/IV-Renten und den Grundbedarf bei den Ergänzungsleistungen der Teuerung anzupassen und per 1. Januar 2025 um 2,9 Prozent zu erhöhen. Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) hat am 8. November 2024 entschieden, sich dem Bundesrat anzuschliessen und den Kantonen die Erhöhung des Grundbedarfs in der Sozialhilfe auf 1’061 Franken für eine Einzelperson zu empfehlen.

Höhe der Teuerungsanpassung

Der Regierungsrat erhöht den Grundbedarf in der Sozialhilfe somit insgesamt um 2,9 Prozent. Für eine Einzelperson erhöht sich der Grundbedarf von 1’031 Franken auf 1'061 Franken und entspricht damit dem Grundbedarf der Mehrheit der Kantone. Nicht betroffenvon dieser Teuerungsanpassung sind andere durch die Sozialhilfe übernommene Leistungen, die zusätzlich zum Grundbedarf übernommen werden, wie beispielweise Mietkosten.

Automatische Teuerungsanpassung

Die Teuerungsanpassung erfolgt im Rahmen der automatischen Teuerungsanpassung. Gemäss den gesetzlichen Grundlagen übernimmt der Regierungsrat betreffend die Teuerung die Empfehlungen der SODK.

Inkraftsetzung revidierte Sozialhilfeverordnung per 1. Januar 2025.

Prämienverbilligung: Höhere Richtprämien im Jahr 2025

Der Regierungsrat hat eine Erhöhung der kantonalen Richtprämien in der Verordnung über die Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung beschlossen. Damit kann der Krankenkassenprämienanstieg für die Bezüger und Bezügerinnen der individuellen Prämienverbilligung im kommenden Jahr vollständig ausgeglichen werden.

Der Landrat hat am 12. Dezember 2024 den AFP 2025–2028 genehmigt und damit auch das Budget 2025 beschlossen.

Darin enthalten ist eine Erhöhung des Budgetkredits der Prämienverbilligung um 13,1 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2024.

Damit kann der Krankenkassenprämienanstieg für die Bezüger und Bezügerinnen individuellen Prämienverbilligung im kommenden Jahr vollständig ausgeglichen werden.

Der Regierungsrat hat in diesem Zusammenhang eine Erhöhung der kantonalen Richtprämien in der Verordnung über die Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung beschlossen.

Quelle: www.bl.ch

Bilanzfehlbetrag in Waldenburg

Eine Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, einen Bilanzfehlbetrag, also eine Überschuldung, längstens innert 5 Jahren abzutragen.

Bei einem Bilanzfehlbetrag ist der Kanton gesetzlich zudem rechtlich verpflichtet einzugreifen. Er macht das nach dem sogenannten Verhältnismässigkeitsprinzip. Er ergreift also immer nur die mildeste noch wirksame Massnahme, um sicherzustellen, dass der Bilanzfehlbetrag

1. nicht mehr weiter steigt und

2. innert Frist abgebaut werden kann.

Das primäre Ziel ist es, eine drohende Zahlungsunfähigkeit von einer Gemeinde rechtzeitig abzuwenden.

Besteht bereits ein Bilanzfehlbetrag, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten:

1. Die Ausgaben zu senken, also zu sparen,

und / oder

2. die Steuereinnahmen zu erhöhen.

Ohne einschneidende und konkrete Massnahmen würde sich sonst der Bilanzfehlbetrag, also die Überschuldung der Gemeinde, immer weiter erhöhen. Und das will wirklich niemand (vgl. Beitrag SRF vom 27.12.2024).

Der Gemeinderat Waldenburg hat in der Tat keine einfache Aufgabe, das ist klar. Aber er macht einen sehr guten Job. Er hat den Ernst der Lage erkannt. Und trotzdem wird wohl die Rechnung 2024 wieder deutlich negativ abschliessen. Darum ist der Kanton mit dem Gemeinderat bereits seit 2020 in einem regelmässigen Austausch zur finanziellen Lage der Gemeinde. Der Kanton hat zB auch schon mehrere Härtefallbeiträge bewilligt und eine externe Finanzanalyse finanziert.

Der Kanton und der Gemeinderat Waldenburg haben gemeinsam ein Ziel: Die Weiterverschuldung zu stoppen und den Bilanzfehlbetrag abzutragen. Ich bin darum zuversichtlich, dass auch die Gemeindeversammlung im Februar 2025 ihren Beitrag zur Verbesserung der Finanzlage ihrer Gemeinde leisten wird.

Der Austausch mit der Bevölkerung ist primär die Aufgabe des Gemeinderats und nicht die des Regierungsrates.

Ich habe aber auch schon persönlich an Gemeindeversammlungen teilgenommen, wenn ich vom zuständigen Gemeinderat eingeladen worden bin und es speziell um die Gemeinde-Finanzen gegangen ist. In Waldenburg war ich im März 2024 an der Gemeindeversammlung und konnte direkt Fragen aus der Bevölkerung beantworten. Trotzdem hat die Gemeindeversammlung dann einen Aufwandüberschuss von 457'000 Franken beschlossen und eine Steuererhöhung abgelehnt. Ich Kann mir also gut vorstellen, dass ich im Februar 2025 nochmals in Waldenburg dabei sein werde.

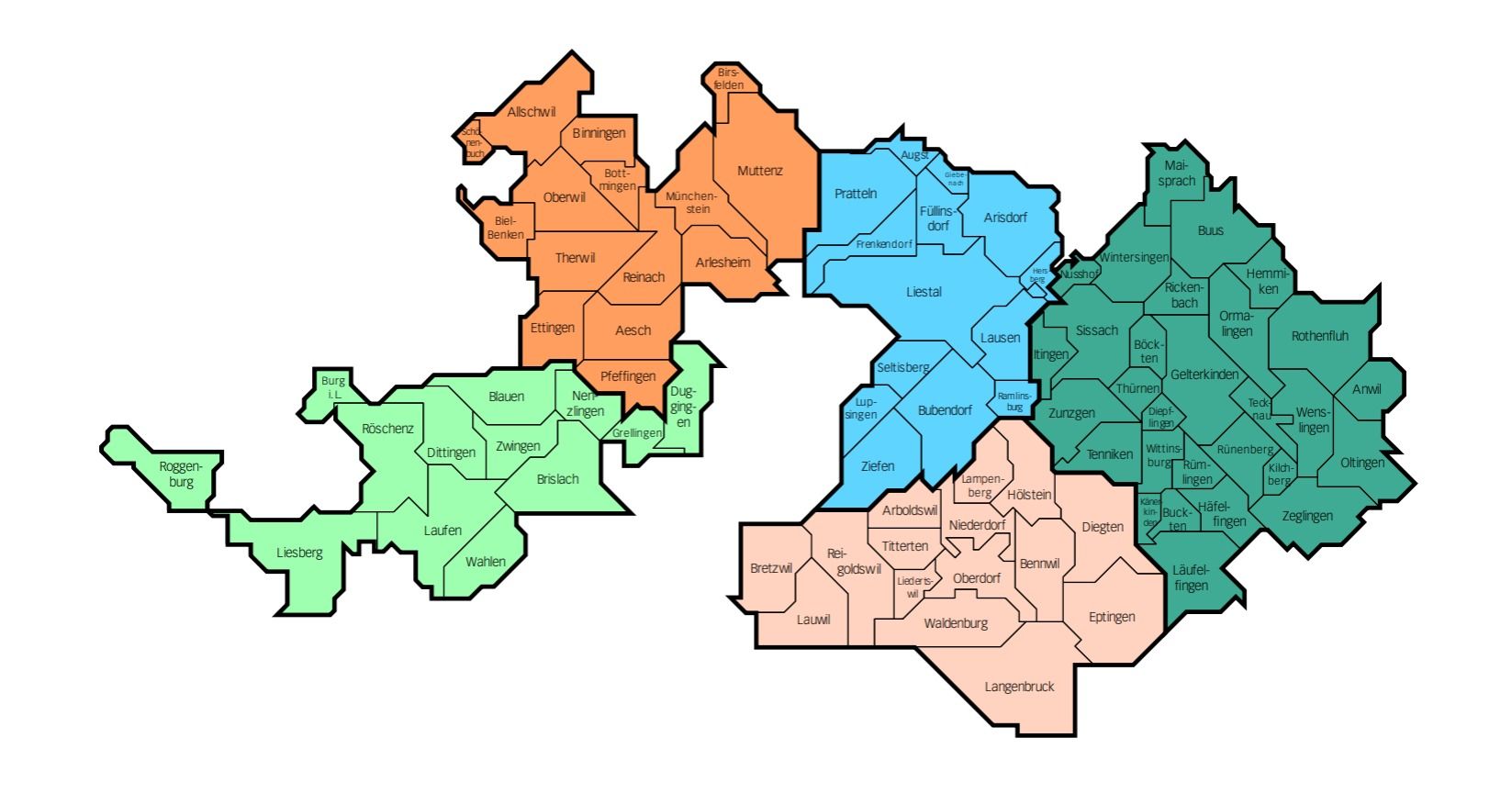

Finanzausgleich BL; Gemeindeinitiative

Die Gebergemeinden wollen sich finanziell entlasten.

Wenn diese aber weniger in den horizontalen Finanzausgleich zwischen den Gemeinden bezahlen, erhalten die Empfängergemeinden

(vorab im Oberbaselbiet) aus dem Finanzausgleich

weniger Geld, das sie aber dringend benötigen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Jetzt soll, gemäss

Gemeindeinitiative der Gebergemeinden, der Kanton die Gebergemeinden finanziell entlasten und die Differenz zugunsten der Empfängergemeinden bezahlen. Da hat der Regierungsrat Nein gesagt.

Hier geht es zum BaZ-Artikel vom 11. September 2024

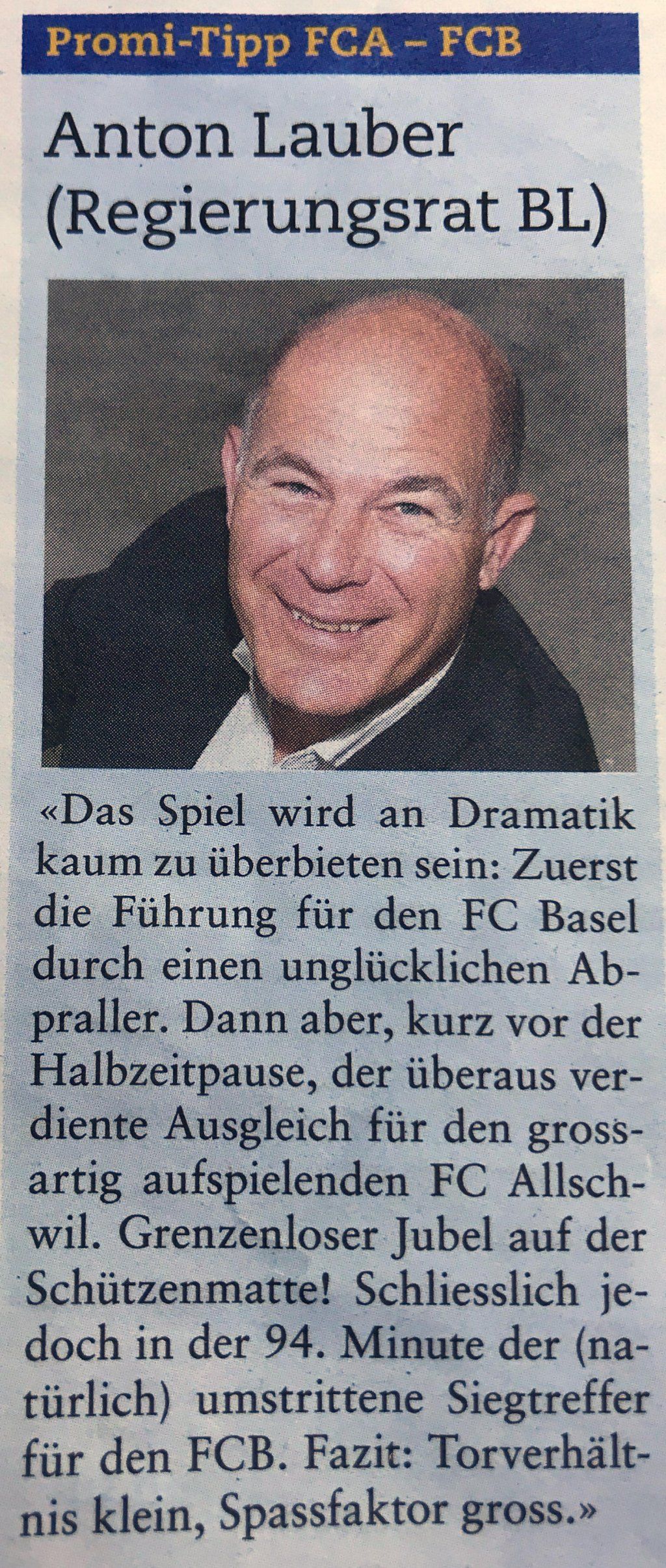

Sonntags Talk Telebasel vom 3.11.2024

Das Baselbieter Staatspersonal soll keinen Teuerungsausgleich erhalten. Die SP Schweiz will den Generikakonzern Sandoz verstaatlichen. Und: Was gehen uns die US-Wahlen an? Darüber diskutieren Regierungsrat und Finanzdirektor Anton Lauber (Mitte), die Vizepräsidentin der SP Baselland, Tania Cucè, und der FDP-Landrat Marc Schinzel.

Hier geht es Beitrag in Telebasel vom 3.11.2024

"Blindflug"

Oder: Wenn immerhin der Titel originell ist.... Hier meine Antworten auf die Fragen. Den Beitrag des Regi können Sie mit folgendem Link anhören:

Regionaljournal vom 10.9.2024

Können sie die Steuerausfälle im 2025 durch die Senkung der Gewinnsteuer bereits abschätzen?

Ja. Der neue AFP 2025-2028 geht generell von steigenden Steuererträgen, auch bei der Gewinn- und Kapitalsteuer, aus. Er wird am 25. September 2024 präsentiert.

Im Landrat konnten sie die Höhe der Ausfälle noch nicht beziffern, wo liegt die Schwierigkeit?

Die Frage lautete, «wie hoch die bisherigen Steuerausfälle» seien. Für den AFP 2025-2028 werden die Gewinnsteuern geschätzt. Gemäss dieser Schätzung werden die Gewinn- und Kapitalsteuern bis ins Jahr 2025 gemäss Schätzung wohl eher leicht zunehmen. Ob diese Schätzungen dann zutreffen, kann noch nicht gesagt werden. Aktuell sind noch zu wenige Firmen definitiv veranlagt, um die effektiven Auswirkungen der Steuerreform zuverlässig zu beziffern. Absolut offen ist zum Beispiel auch, ob neue Firmen zugezogen oder alte Firmen weggezogen sind. Das kann schnell grössere Auswirkungen auf die effektiv bezahlten Steuererträge haben. Bis dahin müssen wir uns auf Schätzungen verlassen.

Vorwurf der Linken: Ohne solche Zahlen befinde man sich auf einem Blindflug. Was sagen sie dazu?

Das tönt gut, ist aber falsch. Wie gesagt: Die aktuellen Schätzungen gehen davon aus, dass nur mit wenigen oder gar keinen Steuermindererträgen bis ins Jahr 2025 zu rechnen ist.

Die Finanzlage im Kanton ist angespannt. Sind weitere Steuersenkungen möglich?

Wir werden uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Die SVP hat eine Volksinitiative eingereicht. Die Krankenkassenprämien sollen von den Steuern abgezogen werden können. Bei Annahme der Initiative würde dies gemäss heutiger Schätzung einen Steuerminderertrag bei der Einkommenssteuer von rund 90 Mio. pro Jahr bedeuten.

Eine Idee aus bürgerlichen Kreisen ist die Einführung einer Einkommenssteuerreform light, diese knüpft Senkungen an gewisse Bedingung, was halten sie von dieser Idee?

Dieser Lösungsansatz ist Gegenstand eines Postulats der FDP Baselland. Ich werde mich also sicherlich damit auseinandersetzen.

Rechnung 2023, Telebasel

Die Rechnung 2023 schliesst mit einem Minus von 94 Mio. ab. Gemäss Landratsbeschluss war von einem Minus von 6 Mio. ausgegangen worden. Die massgeblichen Veränderungen zum Budget sind:

- Keine Gewinnausschüttung SNB: -68 Mio.

- Minderertrag Direkte Bundessteuer: -44 Mio

- Minderertrag Verrechnungssteuer: -11 Mio.

- Mehraufwand Altlastensanierung: -49 Mio.

- Wertberichtigung KSBL: -25 Mio.

- Hier geht es zu meinem Interview im Telebasel zur Rechnung 2023.

- Medienmitteilung und Präsentateion: hier klicken.

Diskussion im Telebasel vom 24.1.2024

Landrat Lienard Candreia und Regierungsrat Anton Lauber

Kleinere Gemeinden geraten finanziell erneut unter Druck. Gleichzeitig fällt es vielen nicht leicht, Interessierte für die Besetzung der öffentlichen Ämter zu finden. Sind Fusionen die Lösung? Top down oder bottom up?

Neues Mietzinsbeitrags-Gesetz: In Kraft seit 1.1.2024

Seit dem 1.1.2024 ist im Kanton Basel-Landschaft das totalrevidierte Mietzinsbeitragsgesetz in Kraft. Die Beiträge werden von den Gemeinden ausgeschüttet und gemeinsam mit dem Kanton finanziert. Ziel des revidierten Gesetzes ist es, eine Inanspruchnahme von Sozialhilfe zu vermeiden.

Ist der Kanton tatsächlich so "zentralistisch"?

Wenn ja, wo genau?

Candreia: "Man darf diesen zentralistischen Kanton Baselland durchaus ein bisschen schwächen"

Den Baselbieter Gemeinden geht es schlecht. SP-Landrat Linard Candreia hat Lösungsvorschläge – und plädiert für mehr Selbstbewusstsein.

Parteitag vom 12.1.2023

Kampagnenfilm der Mitte BL!

Standard & Poor's:

Baselland erhält ein Triple A (AAA/A-1+)

Die internationale Rating-Agentur Standard & Poor’s bewertet die Schuldnerqualität des Kantons Basel-Landschaft neu mit der Bestnote «AAA/A-1+». In ihrem jüngsten Bericht vom vergangenen Freitag begründen die Prüfenden die Verbesserung des Ratings mit der verantwortungsbewussten Steuerung des Finanzhaushalts, den guten Jahresabschlüssen sowie dem Schuldenabbau in den letzten fünf Jahren. Insbesondere wird auch die geplante Stärkung der fiskalischen Wettbewerbsfähikgeit positiv gewürdigt. Auf einen möglichen Ausfall der SNB-Ausschüttungen für 2023 ist der Kanton vorbreitet.

Staatssteuern 2019

Stand 2022

Für das Jahr 2019 beziffern sich die Staatssteuererträge des Kantons Basel-Landschaft auf über 1,4 Milliarden Franken. Davon stammen 85% von den rund 176'300 steuerpflichtigen natürlichen Personen und der Rest von weiteren 12'600 steuerpflichtigen juristischen Personen. Dabei wird die Mehrheit der Steuern von einem kleinen Teil der Steuerpflichtigen getragen. Bei den natürlichen Personen wird die Hälfte der Steuererträge von 9% der Steuerpflichtigen generiert, bei den juristischen Personen von nur 0,2% der Steuerpflichtigen.

Publireportage und Erklärvideo

Die bevorstehende Abstimmung zur Vermögenssteuerreform I führte zu zwei Fragen in der Landratssitzung vom 3.11.2022.

- Die erste Frage (Frage 5 im Fragenkatalog) betraf die Publireportage des

Kantonalen Sozialamtes (FKD) zum

Armutsmonitoring

und wurde von der Finanz- und Kirchendirektion beantwortet. Publikumsreportagen sind durchaus geeignet, einer interessierten Leserschaft ein komplexeres Geschäft in seinen Zusammenhängen aufzuzeigen.

- Die zweite Frage (Frage 6 im Frakenkatalog) betraf das Erklärvideo der Landeskanzlei zur Vermögenssteuerreform I und wurde entsprechend von der Landeskanzlei beantwortet. Mit diesem Erklärvideo will die Landeskanzlei transparent und ausgewogen über bevorstehende Abstimmungen informieren. Diese politische Ausgewogenheit erlaubt es auch, die Erklärvideos auf Social Media zu veröffentlichen.

Video des Kantons BL zur "Strommangellage"

Strommangellage

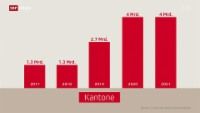

Verlust bei der SNB

- Gemäss Finanzstrategie des Kantons Basel-Landschaft wurden die unerwartet hohen Ausschüttungen per 2021 primär zur Finanzierung der wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 und des Ukrainekriegs verwendet, sekundär zum Abbau der bestehenden Staatsverschuldung.

- Entsprechend wurden die vorübergehend hohen Ausschüttungen nicht zur Finanzierung neuer Vorhaben herangezogen.

- Klar ist aber, die Kantonsfinanzen werden durch geringere Gewinnausschüttungen der SNB belastet werden. Wir rechnen aber nicht mit einem «längerfristigen Ausfall».

- Es ist bekannt, dass die Ausschüttungen der SNB jeweils gewissen Schwankungen unterliegen. Es ist die Aufgabe der Kantone, diesen Rechnung zu tragen. So erfolgte zwar für das Jahr 2021 eine 6-fache Ausschüttung, der Kanton Basel-Landschaft hat dennoch für das Jahr 2022 einzig eine 3-fache Ausschüttung budgetiert.

- Massgeblich für die Höhe der Ausschüttung 2023 ist der Stichtag per 31.12.2022. Es ist also noch deutlich zu früh, jetzt schon über notwenige Massnahmen zu spekulieren. Aktuell läuft der Budgetprozess 2023 und ich denke, BL wird wie gewohnt mit einer gewissen Zurückhaltung budgetieren.

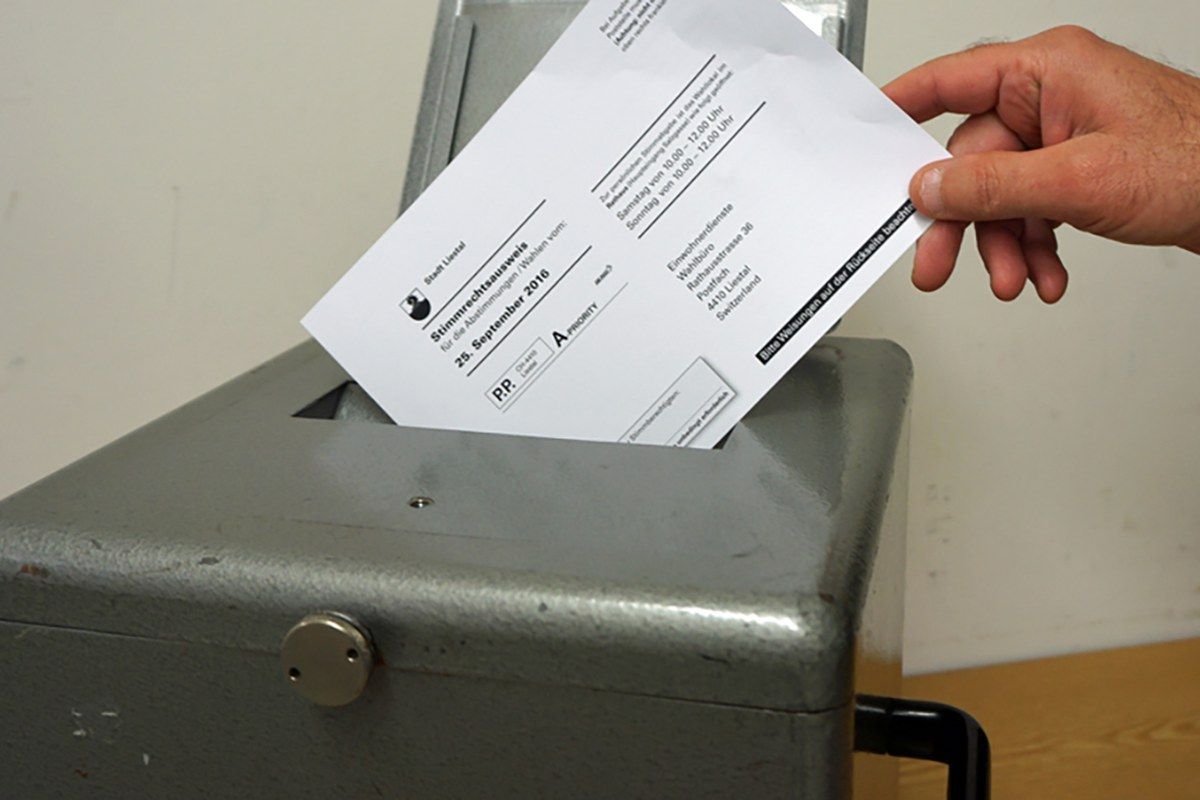

Modernisierung der Sozialhilfe:

63.82% sagen JA zur Revision.

Modernisierung der Sozialhilfe:

Ein äusserst klares Abstimmungsergebnis

Volksabstimmung vom 28. November 2021 zum Covid-19-Gesetz

Erklärvideo des Bundes zur Volksabstimmung vom 28.11.2021

Der erste Wirtschaftsguide für den Kanton Basel-Landschaft

Baselbieter TEAM-OL in Laufen, "Stürmechopf"

Baselbieter TEAM-OL

Härtefallhilfen BL

400 Gesuche bearbeitet, 23 Mio. Fraunken ausbezahlt

Der Regierungsrat hat die sechste Tranche der Corona-Härtefallhilfen verabschiedet. Er bewilligt damit 71 weitere Gesuche und gibt 4,9 Millionen Franken zur Auszahlung frei. Insgesamt sind nun bereits 400 Gesuche bearbeitet und rund 23 Millionen Franken zur Auszahlung freigegeben.

Weitere Infos: Härtefallhilfen BL

Start Digitalisierte Verwaltung Schweiz (DVS)

DVS soll ab Januar 2022 operativ sein

"Anton Lauber von der Konferenz der Kantonsregierungen beschrieb die DVS als "Plattform zum Zweck der Kooperation". Allerdings: "Wir schaffen auch politische Verbindlichkeiten." Zum Beispiel wenn es darum geht, Ressourcen zusammenzuführen, Standards oder Rechtsgrundlagen zu schaffen. Die DVS sei die "institutionelle Antwort" auf die Herausforderungen des digitalen Wandels – mit dem Ziel, dass die Schweiz wettbewerbsfähig bleibe, wobei Lauber betonte: "Wir müssen das kreative Potenzial, das im Föderalismus steckt, weiterhin nutzen, um Innovationen voranzutreiben."

(Quelle: Netzwoche.ch)

Sind Überschüsse in der Erfolgsrechnung notwendig?

JA. Der Kanton Basel-Landschaft benötigt jährlich einen Überschuss von rund 60 Millionen in der Erfolgsrechnung. Sonst steigt die Verschuldung.

Der Kanton Basel-Landschaft investiert jährich netto 200 Millionen Franken. Daraus resultieren Abschriebungen in der Höhe von jährlich rund 85 Millionen. Gleichzeitig hat der Kanton als Arbeitgeber jährlich 55 Millionen an die Abtragung des Bilanzfehlbetrages seit der Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse zu bezahlen.

Um die Selbstfinanzierung in der Höhe der Netto-Investitionen von 100% zu erreichen (100% Selbstfinanzierungsgrad) ist der Kanton auf einen Überschuss von 60 Millionen jährlich angeswiesen. Sonst steigt der Verschuldungsgrad.

Ist Baselland im Vergleich stark verschuldet?

JA. Pro Kopf sind nur zwei Kantone höher als der Kanton Basel-Landschaft (Basel und Genf) verschuldet.

Bei einem gleichbleibenden Schuldenstand und einer Erhöhung der Durchschnittsverzinsung um 1% bis ins Jahr 2040 würde sich die Zinsenlast für den Kanton von heute rund 30 Millionen geradezu verdoppeln.

Sind wir finanziell für das Covid-19 Jahr 2020 gewappnet?

JA, eigentlich schon, und zwar Dank dem verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Finanzen und Steuergeldern in den Vorjahren.

Per Rechnung 2019 beläuft sich das Eigenkapital auf 670 Millionen Franken. Die Schuldenbremse meldet sich bei einem Warnwert von 8% des Aufwandes, was per 2019 rund 234 Millionen Franken entspricht. Wir haben also Reserven, wobei diese nicht überschätzt werden dürfen. Die aufgelaufenen Covid-19 Kosten für das Jahr 2020 werden sich auf deutlich über 100 Millionen Franken belaufen. Noch ein solches Jahr, und die Reserven sind rasch aufgebraucht.

Welche Ziele hat die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes?

Die Revision des Sozialhilfegesetzes hat die folgenden Zielsetzungen:

Motivation

Durch Anreizbeiträge sollen die Sozialhilfebeziehenden eine Gegenleistung dafür erhalten, dass sie sich aktiv an Integrations- und Beschäftigungsprogrammen beteiligen. Arbeit und Engagement sollen honoriert werden.

Prävention

Das geplante Assessmentcenter soll die Betreuungslücke zwischen der Aussteuerung beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAV und dem Eintritt der Sozialhilfe schliessen. Damit soll ein Eintritt in die Sozialhilfe abgewehrt werden. Beratung, Verhinderung der Überschuldung und Reintegration in den 1. Arbeitsmarkt sind das Ziel.

Integration

Das Ziel jeglicher Bemühungen der Sozialhilfe ist auf die (Re-)Integration in den 1. Arbeitsmarkt ausgerichtet. Entsprechend wird das Angebot an Integrations- und Beschäftigungsprogrammen ausgeweitet. Und einiges mehr.

Sind wir finanziell für das Covid-19 Jahr 2020 gewappnet?

JA, eigentlich schon, und zwar Dank dem verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Finanzen und Steuergeldern in den Vorjahren.

Per Rechnung 2019 beläuft sich das Eigenkapital auf 670 Millionen Franken. Die Schuldenbremse meldet sich bei einem Warnwert von 8% des Aufwandes, was per 2019 rund 234 Millionen Franken entspricht. Wir haben also Reserven, wobei diese nicht überschätzt werden dürfen. Die aufgelaufenen Covid-19 Kosten für das Jahr 2020 werden sich auf deutlich über 100 Millionen Franken belaufen. Noch ein solches Jahr, und die Reserven sind rasch aufgebraucht.

Welche Ziele hat die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes?

Die Revision des Sozialhilfegesetzes hat die folgenden Zielsetzungen:

Motivation

Durch Anreizbeiträge sollen die Sozialhilfebeziehenden eine Gegenleistung dafür erhalten, dass sie sich aktiv an Integrations- und Beschäftigungsprogrammen beteiligen. Arbeit und Engagement sollen honoriert werden.

Prävention

Das geplante Assessmentcenter soll die Betreuungslücke zwischen der Aussteuerung beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAV und dem Eintritt der Sozialhilfe schliessen. Damit soll ein Eintritt in die Sozialhilfe abgewehrt werden. Beratung, Verhinderung der Überschuldung und Reintegration in den 1. Arbeitsmarkt sind das Ziel.

Integration

Das Ziel jeglicher Bemühungen der Sozialhilfe ist auf die (Re-)Integration in den 1. Arbeitsmarkt ausgerichtet. Entsprechend wird das Angebot an Integrations- und Beschäftigungsprogrammen ausgeweitet. Und einiges mehr.